Homöopathika enthalten keinen Wirkstoff. Das räumen auch Homöopathen ein. Die Wirkung entfalte sich auch nicht über chemisch-pharmakologische Prozesse. Vielmehr gehe es um Informationsübertragung – wobei man sich dann gerne auf die Quantenphysik bezieht. Ein Beispiel, wie das klingt, wenn ein ausgewachsener Medizinprofessor diesen Standpunkt vertritt, konnte man bei den Berliner Wirtschaftsgesprächen am 19. April hören, für Hartgesottene hier der Podcast, das fragliche Geschwurbel ab min. 43:04.

Die Wirksamkeit der Homöopathie als Informationsübertragung zu erklären, ersetzt die wissenschaftliche Unmöglichkeit der spezifischen Wirksamkeit von Homöopathika durch eine leere Worthülse. Eine Analyse des Ablaufs und der Voraussetzungen, durch Weitergabe von Information einen Effekt zu erreichen, zeigt, dass dieses Funktionsprinzip nicht auf Homöopathika anwendbar ist, weil keines der Merkmale eines solchen Ablaufs bei einer Behandlung durch Homöopathika vorhanden ist. Außerdem ist nicht erkennbar, welche Information beispielsweise Speisesalz dem Organismus des Patienten weiterleiten könnte, damit dieser dazu veranlasst wird, die Selbstheilungskräfte anders einzusetzen als es ohnehin passiert.

Homöopathika haben weder Wirkstoffe, die zu einer Heilung führen könnten, noch irgendwelche „Information“, die etwas bewirken könnte.

In Länge

Wir leben in einer Informationsgesellschaft und können uns wie noch niemals zuvor dank der Informationstechnik über die verschiedensten Dinge und Sachverhalte informieren. Aber gerade diese Selbstverständlichkeit aus vielfach täglich geübter Praxis verdeckt die Komplexität des Vorgangs, wie durch eine Informationsübertragung etwas bewirkt werden kann.

Homöopathische Mittel sollen dadurch eine Heilung bewirken, dass eine Information aus der Urtinktur in den Körper des Patienten gelangt und dort eine auf die Beseitigung der Symptome gerichtete Reaktion hervorruft. Um zu zeigen, welche Einzelschritte dabei ablaufen müssten u nd um zu prüfen, ob die homöopathischen Präparate die Voraussetzungen dafür erfüllen, dass dies auch geschehen kann, sei ein Alltagsbeispiel als Vergleich herangezogen: Sophie (S) als Sender sagt „Es regnet draußen“, woraufhin der Eduard (E) als Empfänger beim Gehen den Regenschirm mitnimmt und aufspannt. Dieser Vorgang dürfte der Idee, wie eine Wirksamkeit durch Informationsübertragung zustande kommt, gut entsprechen: Sophie als die Urtinktur sozusagen, Eduard als der Organismus des Patienten.

nd um zu prüfen, ob die homöopathischen Präparate die Voraussetzungen dafür erfüllen, dass dies auch geschehen kann, sei ein Alltagsbeispiel als Vergleich herangezogen: Sophie (S) als Sender sagt „Es regnet draußen“, woraufhin der Eduard (E) als Empfänger beim Gehen den Regenschirm mitnimmt und aufspannt. Dieser Vorgang dürfte der Idee, wie eine Wirksamkeit durch Informationsübertragung zustande kommt, gut entsprechen: Sophie als die Urtinktur sozusagen, Eduard als der Organismus des Patienten.

Voraussetzung: Wissensvorsprung

Damit die Informationsübertragung überhaupt einen Sinn macht, muss der Sender der Information über Kenntnisse verfügen, die der Empfänger nicht hat. Wenn im Beispiel Eduard schon wüsste, dass es draußen regnet, und er das auch nicht vergessen hat, dann würde er ohnehin den Schirm nehmen – und die zusätzliche Information würde nichts bewirken.

Was „wissen“ homöopathische Urtinkturen, was dem Organismus des Patienten unbekannt ist? Gehen wir zunächst davon aus, dass dies nur die eigene Identität der Urtinktur ist. Die Information, die Natrium chloratum senden kann, besteht demnach nur darin, dass es sich bei der Urtinktur um Speisesalz handelt.

Information codieren – Software

Die Information stellt das Wissen dar, das an den Empfänger zu übertragen ist. Damit ist diese zunächst immateriell – und kann deswegen nicht genutzt werden. Damit dies geschehen kann, muss sie erst auf einen materiellen Informationsträger gespeichert werden, was voraussetzt, dass die Information mit geeigneten Mitteln codiert und dem Datenträger („Medium“) aufgeprägt werden kann. Diesen Datenträger mit aufgeprägter Information bildet die Nachricht, nicht im Sinne von „Neuigkeit“, sondern eher als „Botschaft“ zu verstehen.

Sophie könnte die Information, dass es draußen regnet, als Wörter in einer bestimmten Sprache formulieren und über ihre Stimmbänder als Schallwellen der Umgebungsluft aufprägen. Sie könnte auch durch Gebärden zeigen, dass es regnet, ein Bild zeichnen oder auf das Fenster deuten, was über Photonen eine optische Übertragung wäre. Sie könnte die Wörter auf ein Papier schreiben, in ihr Handy sprechen oder per WhatsApp versenden, worauf die Wörter in eine Folge von Bits übersetzt und mittels einer Antenne als elektromagnetische Welle abgestrahlt würden.

Wie man sieht, sind sehr viele Möglichkeiten gegeben, die Information, dass es draußen regnet, auf einen Datenträger zu bringen und zu übertragen. Allen ist aber gemeinsam, dass der Datenträger auf eine ganz bestimmte Art und Weise verändert wird, die der gewünschten Information entspricht. Die Information, dass die Sonne scheint oder dass es schneit, würde zu einem eindeutig unterscheidbaren anderen Code führen.

Speichermedium – Hardware

Als Informationsträger kommt nur das Präparat selbst in Frage, so wie es der Kunde kauft. Beispielhaft wären das die Globuli, die mit einer verdünnten und geschüttelten Lösung der Urtinktur benetzt und anschließend getrocknet wurden. Da potenzierte Mittel je nach Potenzierungsverfahren und Anzahl der Potenzierungsschritte gewisse Unterschiede in der Wirkung aufweisen sollen, müsste dies neben der Identität der Urtinktur als Information mitgegeben werden. In der Lösung müsste also die Information „Natrium Chloratum, 30 Mal nach dem C-Verfahren potenziert“ enthalten sein, wobei sich dies von Stufe zu Stufe verändert. Da es ja nach homöopathischer Lehre wichtig ist, dass die vorgegebene Anzahl Schüttelschläge eingehalten wird, entsteht diese Information entweder beim zehnten Schüttelschlag oder bei jedem der zehn Schläge ein bisschen.

Die Codierung muss auf den Datenträger aufgebracht werden können und dort lange genug Bestand haben, dass sie für den nächsten Schritt der Verarbeitung zur Verfügung steht. Während des Potenzierens müsste das Lösungsmittel die Information bis zum nächsten Potenzierungsschritt speichern und den Code durch Schütteln auf das neu zugeführte Lösungsmittel übertragen und dabei den Potenzzähler um eins erhöhen. Es verblüfft, dass ausgerechnet durch Schütteln eine solche zielgerichtete Codierung erreicht werden soll: Schütteln ist in der normalen Alltagswelt ein Verfahren, um geordnete Strukturen durch Mischen aufzulösen und durch zufällige zu ersetzen.

Selbst wenn es gelänge, eine solche Information dem frischen Lösungsmittel aufzuprägen, hätte diese nicht hinreichend lange Bestand, um sie in den nächsten Schritt zu transportieren: Die Verfallszeit von Wasserstrukturen liegt bei 50 Femtosekunden, das ist die Zeit, die Licht braucht, um 0,015 Millimeter zurückzulegen. Das ist um eine ganze Anzahl Größenordnungen zu klein, um einen Potenzierungsschritt zu überdauern.

Die Eignung von Zuckermolekülen und -kristallen, derartig fein unterscheidbar codiert zu werden, wie es notwendig wäre, um die ganze Information aufzunehmen, darf bezweifelt werden. Alles, woraus sich nach homöopathischer Lehre unterschiedliche Eigenschaften des fertigen Präparates ergeben, muss mit codiert werden. Es gibt tausende von homöopathischen Mitteln, prinzipiell beliebige Möglichkeiten für die Verdünnung und auch die Zahl der Schüttelschläge. Natürlich steht für die Häufigkeit, mit der die Potenzierung ausgeführt wurde, ebenfalls der gesamte Raum der natürlichen Zahlen zur Verfügung.

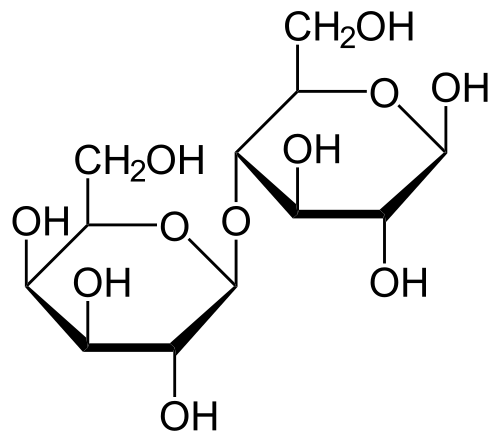

Es ist fraglich, o b eine Auflösung von 32 bit ausreichen würde, um all die möglichen verschiedenen Kombinationen zu codieren. Dennoch sei dies einmal vereinfachend angenommen, um eine praktische Vorstellung von den Voraussetzungen zu erhalten. Man vergleiche die Struktur eines Laktose-Moleküls mit der Darstellung eines 32 bit-Registers, geeignet um „zwei hoch 32“ also knapp 4,3 Milliarden verschiedene Werte darzustellen.

b eine Auflösung von 32 bit ausreichen würde, um all die möglichen verschiedenen Kombinationen zu codieren. Dennoch sei dies einmal vereinfachend angenommen, um eine praktische Vorstellung von den Voraussetzungen zu erhalten. Man vergleiche die Struktur eines Laktose-Moleküls mit der Darstellung eines 32 bit-Registers, geeignet um „zwei hoch 32“ also knapp 4,3 Milliarden verschiedene Werte darzustellen.

Ein solcher Registerinhalt, wie hier dargestellt, könnte etwa bedeuten: „Natrium chloratum, 30 mal 1 : 100 mit jeweils 10 Schüttelschlägen potenziert.“ Dies wäre das Minimum dessen, was das homöopathische Präparat dem Organismus des Patienten mitteilen müsste. Man kann sich die Information in dieser Form als eine Identnummer vorstellen, ähnlich einer Bestellnummer in einem Katalog, die nichts weiter zu den Eigenschaften des zugehörigen Produkts aussagt, sondern nur eine Unterscheidung ermöglicht.

Wenn wir als Arbeitshypothese bei dieser 32-bit-Auflösung bleiben, um rund 4,3 Milliarden verschiedene Zustände darstellen zu können, ist die Frage, wie diese Register realisiert sind. Je nachdem, wieviele feste (!) Konfigurationen ein Zuckermolekül annehmen kann, müsste sich eine gewisse Anzahl davon zu einem Speicherwort fest verbinden. Wenn es zwei darstellbare Zustände gibt, dann benötigt man 32 Moleküle, bei drei Zuständen etwa 21, bei vier wären es 16 Moleküle, die gemeinsam als Verband die Information tragen könnten. Da dieser Verband frei im Raum ausgerichtet ist, muss irgendwie noch erkennbar sein, von welcher Seite aus er zu lesen wäre, um sicherzustellen, dass die Information auch konsistent ausgelesen werden könnte.

Dieser Verband von Zuckermolekülen muss sich bilden und die Zuckermoleküle ihre dem Code entsprechenden Formen annehmen, indem auf jeweils sechs Zuckermolekülen (molare Masse je 342 g) ein einziges Wassermolekül (molare Masse 18 g) aufgebracht und verdunstet wird. Mehr Wasser steht nicht zur Verfügung. Wenn ein Wassermolekül jedoch sechs Zuckermoleküle „programmiert“, dann muss es selbst so viele unterschiedliche Informationen tragen können, wie die sechs Zuckermoleküle. In diesem Falle 64 verschiedene Informationen. Bei der einfachen Struktur eines Wassermoleküls ist das nicht möglich. Auch ist es kaum glaubhaft, dass sich jeweils 5 bis sechs Wassermoleküle (durch Schütteln!) in die richtige unveränderliche Reihenfolge bringen lassen, um ihre gemeinsame Information auf 32 Zuckermoleküle zu übertragen. Folge: Egal wie man versucht, sich das vorzustellen: Das Konzept, eine Information von Potenz zu Potenz und dann auf Zucker zu übertragen, stößt in allen Richtungen auf Ungereimtheiten.

Ein Wassermolekül müsste es, wie schon gesagt, schaffen, sechs Zuckermoleküle zu „programmieren“. Der Verband und die Struktur der Moleküle müssen allerdings stabil bleiben, wenn der Zucker während und nach der Einnahme mit der vielfachen Menge von Wassermolekülen aus den Körperflüssigkeiten des Patienten überflutet wird, zumindest so lange, bis die Nachricht decodiert worden ist. Wie der Zucker diesen sich widersprechenden Anforderungen genügen soll, wird wohl schwerlich zu erklären sein.

Kurz: Die Hardware von Lösungsmittel und Zucker erscheint ungeeignet, in den verschiedenen Phasen die Information hinreichend lange zu speichern. Das Eintragen der Information in den Speicher durch Schütteln während des Potenzierens und durch Verdunsten des Wassers auf der 100-fachen Masse Zucker können nicht als geeignete Prozesse angesehen werden.

Erkennen der Nachricht

Zunächst müssen die Umgebungsbedingungen eine Übertragung der Nachricht zulassen. Wenn es zu laut ist, dann könnte Eduard Sophie nicht hören, bei Dunkelheit könnte er die Nachricht nicht lesen, wenn die Infrastruktur für die Handy-Telefonie nicht funktioniert, könnte er die Nachricht nicht empfangen. Dies soll aber hier nicht weiter betrachtet werden.

Als nächstes ist aber erforderlich, dass Eduard die Nachricht als eine an ihn gerichtete Botschaft erkennt. Bei sprachlichen Botschaften ist das noch einfach, oder wenn das eigene Smartphone sich meldet, aber wenn es sich beispielsweise um eine CD-Rom oder auch einen Zettel handelt, dann wird es schwierig, die richtigen Informationsträger aus Hunderten gleichartiger Objekte herauszufinden.

Bei den Homöopathika tut sich hier eine weitere Schwierigkeit auf: Eine einmalige Gabe besteht aus fünf Globuli, also etwa 0,05 g Zucker. Der tägliche Zuckerverbrauch liegt in Deutschland bei knapp 100 g, (Zuckerverbrauch ca. 33,6 kg / Kopf in 2014/15, Link) also beim 2000-fachen einer Gabe. Gleichgültig, wieviel Information in den fünf Globuli einer Gabe enthalten sind: der tägliche Zuckerkonsum liefert 2000 Mal so viele. Die Frage ist, wie der Organismus des Patienten erkennen kann, welche davon eine bedeutende Botschaft tragen und welche nicht. Letztendlich werden immer jeweils 32 Zuckermoleküle irgendwie angeordnet sein und einen lesbaren Code repräsentieren. Der Empfänger muss nur herausfinden, welcher sinnvoll ist und welcher nicht. Das kann nur mit statistischen Methoden geschehen. Es müssen eine ganze Reihe von Datensätzen gelesen werden – 10.000? 20.000? – damit erkennbar ist, welche Information statistisch gehäuft auftritt. Was auch nur zum Ziel führt, wenn keine konkurrierende Information in höherer Häufigkeit als 1:2000 auftritt, etwa wenn allen Zuckermolekülen aus dem letzten Eis eine Informationen zu ihrer Herkunft aufgeprägt worden wäre.

Es sollte klar geworden sein, dass es unmöglich sein dürfte, dass aus der Fülle der Datensätze herausgefunden werden kann, welche Information die richtige ist.

Nachricht decodieren – Software

Beim Empfänger muss die Nachricht wieder decodiert werden, also die Information extrahiert werden. Dafür muss der Empfänger die passenden Sensoren zur Verfügung haben und die gleiche Vorschrift, die aus der Information den fertigen Code geliefert hat, in umgekehrter Richtung anwenden.

Im Beispiel kann Eduard die gesprochene Nachricht nur dann entschlüsseln, wenn er Sinneszellen hat, die Schallwellen der Luftsäule wahrzunehmen und zu analysieren. Kann er nicht hören, kann er keine gesprochene Nachricht decodieren, kann er nichts sehen, kann er keine geschriebene Botschaft analysieren. Hat er kein für eine technisch aufbereitete Nachricht geeignetes Empfangsgerät, bleibt die Botschaft für ihn unbekannt.

Der Empfänger muss aber nicht nur die geeigneten Empfangseinrichtungen zur Verfügung haben, er muss auch die gleiche Vorschrift zur Decodierung anwenden wie sie zum Codieren verwendet wurde. Hat Sophie deutsch gesprochen, kann Eduard dies nur verstehen, wenn er „auf deutsch“ hört. Wenn er aber beispielsweise nur Russisch kann, wird er die Information nicht erhalten können. Oder wenn eine geschriebene Botschaft nicht mit Zeichen aufgeschrieben wurde, die Eduard lesen kann.

Wenn also den Globuli tatsächlich auf irgendeine heute nicht bekannte Weise die Information „Natrium chloratum, 30 mal 1 : 100 mit jeweils 10 Schüttelschlägen potenziert“ aufgeprägt sein sollte, muss der Organismus die gleichen Regeln wieder in umgekehrter Reihenfolge anwenden, die beim Schütteln bzw. beim Benetzen/Verdunsten angewandt wurden. Man erkennt, dass das Codieren der Information kein Zufallsprozess sein kann, denn umgekehrt muss das Decodieren wieder die Information ergeben, was nur möglich ist, wenn es einen eindeutigen Zusammenhang gibt. Wenn nicht, dann wäre das für Rätselfreunde sicher ein lustiger Zeitvertreib, aber als Therapie?

Es ist nicht bekannt, wie der Organismus mittels welcher Rezeptoren die per Zufallsprozess aufgeprägte Information, wenn sie denn vorhanden wäre, aus der auf den Zucker aufgebrachten Nachricht decodieren könnte.

Nachricht verstehen und Aktion ableiten

Aus der decodierten Information muss der Empfänger jetzt die Bedeutung verstehen. Das heißt, aus den Worten „Es regnet draußen“ muss das geistige Abbild entstehen, was Regen ist, dass das jetzt der Fall ist, was für Begleiterscheinungen und Folgen mit Regen verbunden sind und so weiter. Dies ist natürlich nur möglich, wenn Eduard weiß, was Regen ist. Wäre Eduard Grönländer, erst seit Kurzem auf Besuch in Mitteleuropa, hätte er vielleicht noch nie Regen kennengelernt – und könnte mit der Information, dass dies jetzt passiere, nichts anfangen. In diesem Fall müsste Sophie weitere Information liefern, aus der hervorgeht, was Regen ist („Wasser, das vom Himmel fällt, wenn es für Schnee nicht kalt genug ist.“).

Aus der decodierten Information muss wiederum eine Handlung abgeleitet und in Gang gesetzt werden. Was wiederum voraussetzt, dass man die möglichen Handlungsweisen kennt, also dass man im Beispiel weiß, dass es unangenehm ist, bei Regen nass zu werden und dass ein Regenschirm ein sinnvolles Instrument ist, dies zu verhindern. Auch hier gilt: Wenn jemand aus einem anderen Kulturkreis stammt, in dem Regen keine Rolle spielt oder in dem Regenschirme ungebräuchlich sind, wird er die Abhilfemaßnahme nicht einleiten können.

Der Organismus des Patienten muss also aus der Information „Natrium chloratum, 30 Mal 1 : 100 mit jeweils 10 Schüttelschlägen potenziert“ eine Handlung ableiten, etwa „Lippenherpes bekämpfen, und zwar auf die durch die Potenz C30 festgelegte Weise“. Dies geschieht nach der homöopathischen Lehre aber auch nur dann, wenn der Patient dem Natrium-chloratum-Typ entspricht oder seine restliche Symptomatik für dieses Mittel spricht, wenn der Patient also auch die Vorlieben und Abneigungen sowie die seelische Verfassung hat, die für Natrium chloratum sprechen.

Man stelle sich die bisher betrachtete Information wie eine Kennnummer aus dem Conrad-Katalog vor: Die Nummer sagt erst mal nichts. Man muss den Katalog zur Hand haben, um herauszufinden, dass sich hinter der Bestellnummer 645702-62 eine „Glühlampe 94 mm OSRAM 230 V E27 11 W Grün EEK: E Glühlampenform dimmbar Inhalt 1 St“ verbirgt.

Irgendwo muss folglich der Katalog der Homöopathika, also eine Materia medica, verfügbar sein. Entweder im Körper des Patienten, so dass der enthaltene Code das passende Programm abrufen kann: „Das ist Natrium chloratum gewesen. Das soll mir jetzt sagen, ich muss was gegen den Lippenherpes unternehmen.“ Wenn dies dem Organismus hingegen nicht bekannt ist, dann muss die Information, was jetzt zu tun ist, ebenfalls vom Homöopathikum übertragen werden. Da die Urtinktur bei der Herstellung aber nicht wissen kann – jedenfalls nicht, wenn unsere normale Physik noch Geltung hat – wofür das Mittel dermaleinst eingesetzt werden wird, müsste das ganze Arzneimittelbild für Natrium chloratum mit auf den Zucker übertragen worden sein und müsste entschlüsselt werden. Und auch was die verschiedenen Potenzen bedeuten. Bisher gingen wir als Arbeitshypothese von einer 32-bit Auflösung aus. Dies reicht aus, um vier Buchstaben im ASCII-Code zu speichern, einem etwas antiquierten aber vergleichsweise speichereffektiven Binärcode für Schriftzeichen aus der Frühzeit des Computerwesens. Wieviele Bit braucht man, um die -zig Seiten zu speichern, die das Arzneimittelbild von Natrium chloratum einnimmt? Zusammen mit den Angaben zur entsprechend der Potenz zu wählenden Abstufung?

Die Information, dass es sich um ein bestimmtes Mittel handelt, kann aber keine eindeutige Handlungsanweisung liefern. Für Natrium chloratum sind in den Materia medica sehr viele Symptome verzeichnet, schon Hahnemann hatte über 1000 identifiziert. Um zu wissen, welche Anweisung jetzt gültig sein soll, muss dem Organismus bekannt sein, woran er leidet. Denn nur wenn der Patient Lippenherpes hat, macht die Bekämpfung diesen Symptoms Sinn. Wenn der Patient jedoch unter Verstopfung leidet oder Schwangerschaftserbrechen oder Migräne hat oder irgendein anderes Symptom, gegen das Natrium chloratum angeblich wirksam sein soll, dann ist dieses zu bekämpfen:

„Wenn Du Lippenherpes hast, bekämpfe Lippenherpes entsprechend Potenz xxx.“

„Wenn Du Verstopfung hast, bekämpfe Verstopfung entsprechend Potenz xxx.“

„Wenn Du Schwangerschaftserbrechen hast, bekämpfe Schwangerschaftserbrechen entsprechend Potenz xxx.“

Das Homöopathikum kann also bestenfalls dem Körper den Auftrag geben, das zu bekämpfen, was er hat. Und welche Neuigkeit wäre das für den Körper? Über seine eigene Sensorik muss der Organismus ermitteln, woran er leidet, sonst kann er die passende Information nicht erkennen. Aber wenn der Körper weiß, welches Symptom vorliegt – wozu braucht er dann die Information des Homöopathikums, dass er dies auch zu bekämpfen habe? Kommt er nicht selbst darauf, dass Immunsystem anzuwerfen? Wie haben unsere Vorfahren dann die Jahrtausende und Jahrmillionen vor der Erfindung der Homöopathie überleben können? Und tun es weitgehend auch noch heute?

Oder besteht die Information aus einer Handlungsanweisung, wie am besten gegen die jeweiligen Beschwerden vorzugehen ist? Also welche Bestandteile des Immunsystems auf welche Weise einzusetzen sind, um eingedrungene Krankheitserreger oder Fremdstoffe unschädlich zu machen? Wenn ja, dann muss man fragen, woher die Urtinktur als der Sender der Information die Kenntnisse der menschlichen Physiologie hat, um einen sinnvollen Anstoß zu liefern, etwas Anderes zu tun als der Organismus gerade ausführt. Da die Urtinktur nicht weiß, wogegen sie beim Patienten dermaleinst eingesetzt wird, müsste sie folglich für alle in der Materia medica verzeichneten Symptome des Speisesalzes eine Strategie zum Einsatz der körpereigenen Abwehr kennen und als Information auf dem Zucker dem Körper des Patienten mitteilen.

Einmal von dem Speicherplatz abgesehen, der für die Übertragung dieser Information notwendig wäre: Irgendwie ist es kaum glaubhaft, dass einfaches Speisesalz – so wie übrigens jede homöopathische Urtinktur – über Kenntnisse verfügen kann, wie sie üblicherweise in einem Medizinstudium vermittelt werden.

Zusammengefasst

Das Konzept einer Informationsübertragung von der Urtinktur über die Potenzierung auf die Globuli und von dort in den Organismus des Patienten ist nicht tragfähig. Bei etwas tiefergehender Betrachtung zeigt sich:

- Die Urtinktur verfügt über keine Kenntnisse, die dem Patienten nutzen könnten und als Information übertragen werden müssten.

- Schütteln und Verdunsten von Wasser sind ungeeignete Verfahren, die Information zu codieren, wenn es sie denn gäbe.

- Zucker ist ein ungeeigneter Träger für Datencodes, wenn sie denn sinnvoll erzeugt werden könnten.

- Nichts spricht dafür, dass der Körper die Globuli als Nachrichtenträger erkennen würde und die Information, wenn sie denn vorhanden wäre, decodieren könnte.

- Selbst wenn auf diese Weise eine Information über das homöopathische Präparat im Körper ankäme und verteilt werden würde, ist unklar, was der Organismus damit anfangen könnte.

Insofern ist die Behauptung, Homöopathie wirke durch Informationsübertragung, nichts weiter als eine sinnentleerte Worthülse, was allerdings auf den ersten Blick nicht einfach erkennbar ist. Schließlich bedienen wir uns jeden Tag unzählige Male ganz beiläufig des komplexen Ablaufs, durch Weitergabe von Information bestimmte Effekte hervorzurufen, sei es, dass wir eine Bestellung aufgeben, eine Anweisung erteilen, einen Wunsch äußern oder uns über irgendetwas beklagen.

Es wird lediglich die fehlende Erklärbarkeit einer materiellen Wirkung durch die fehlende aber nicht ganz so deutlich zutage liegende Erklärbarkeit einer Informationsübertragung ersetzt.

@ Andi,

der Gegensatz zum Hokuspokus ergibt sich daraus, dass bei einem wirksamen Medikament der Wirkstoff körperlich zugegen ist und auf physikalisch-chemischem Weg seine Wirkung entfaltet. Bei der Information in der Homöopathie hingegen sollen diese Wirkungen hervorgerufen werden, indem der Körper irgendwelche Informationen erhält und dann von sich aus darauf mit irgendwelchen zweckdienlichen Aktionen reagiert.

Grundsätzlich besteht auch die Schwierigkeit, makroskopisch ablaufende Prozesse als Informationsübertragung zu beschreiben. Ganz platt: Wenn ein Auto gegen einen Baum fährt, ist dies mechanisch gut zu beschreiben, indem man die kinetische Energie des Fahrzeugs entsprechend den Nachgiebigkeiten von Baum und Auto rechnerisch aufteilt und ermittelt, welchze Kräfte dabei auftreten und wie die Struktur des jeweiligen Objekts die Energie aufnehmen kann.

Natürlich kann man den Vorgang auch folgendermaßen beschreiben:

Beim ersten Kontakt teilt die Stoßstange des Autos dem Baum mit, dass sie im nächsten Zeitschritt den Raum einzunehmen gedenkt, den der Baum jetzt besetzt. Beide, Baum und Stoßstange, informieren ihre tragenden Strukturen – Wurzelwerk oder Stoßstangenbefestigungen – darüber, dass ein Raumkonflikt entstanden ist, und dieser Konflikt mit den Mitteln, die Baumstamm und Stoßstange zur Verfügung stehen, nicht zu lösen ist. Die Tragstrukturen teilen Stamm und Stoßstange mit, dass es ihrerseits keine Möglichkeit gibt, diesen Konflikt zu lösen. Beide, Stoßstange und Baum, reagieren auf diese Informationen dadurch, dass sie sich im Rahmen dessen, was ihnen ihre Tragstrukturen erlauben, verformen. Die Stoßstange wird irgendwann die Struktur des Fahrzeugs darüber informieren müssen, dass sie sich außerstande sieht, durch ihre Verformung alleine das Problem zu lösen. Darauf reagiert die Struktur damit, dass sie selbst Verformungen einleitet … etc. etc.

Merken Sie, dass es ziemlich unsinnig ist, einen physikalischen Prozess als Informationsverarbeitung zu beschreiben?

Schön wäre, auch das Gegenbild eines wirksamen, chemisch nachweisbaren Mittels aus der informationswissenschaftlichen Perspektive erzählt zu bekommen. Woher weiß der Körper dann, was er damit tun soll? (Das ist wahrscheinlich sehr trivial und kurz, wäre aber hilfreich, um den Unterschied zum Hokuspokus zu bekräftigen.)

@ A. Hirsch Können Sie für die von Ihnen beschriebenen Versuche irgendwelchze Belege anführen? Wo wurde das veröffentlicht?

Frau Kapanke,

dann verwende ich mal Ihre Argumentation:

Es gibt Stoffe, die erzeugen Krebs, ohne dass man die Art und Weise der Wirkung abschließend kennt. Daher muss man auch bei Homöopathika damit rechnen, denn vielfältige und wissenschaftlich unerklärliche Wirkungen auf Mensch, Tier und sogar Pflanzen sind zu Genüge beobachtet worden und es gibt auch zahlreiche Studien dazu. Schließlich hat es schon immer Stoffe gegeben, von denen man zuerst nicht wusste, dass sie Krebs erzeugen können, und man dies erst später herausgefunden hat. Tabakrauch zum Beispiel. Gibt es irgendeinen Beweis, dass Homöopathika keinen Krebs verursachen? Na also. Irgendwann in fernen Zeiten wird es die Erkenntnis geben. Fazit: Homöopathika können ganz bestimmt Krebs auslösen, auch wenn noch keiner Weiß, wie es funktioniert.

Und jetzt? Finden Sie den Fehler jetzt?

@ A. Hirsch: England, „Shotland“, es könnte aber auch in der Antarktis gewesen sein, möglicherweise ist aber auch ein Vogel durchs Labyrinth geflogen – dafür hat dann aber die Ratte in Hameln ein Lied auf ihrer Pfeife gespielt, oder so ähnlich…

@ Viv Kapanke: Oookay, von Falsifizierung hast Du noch nicht gehört, sonst würdest Du sicherlich nicht derartig peinlich triumphierend „Gibt es irgend einen wissenschaftlichen Beweis, dass es NICHT so funktioniert? Na also!“ von Dir geben. Abgesehen davon, daß in diesem speziellen Fall der Homöopathie tatsächlich fundamentale physikalische Prinzipien ausgehebelt würden – NEIN, ES KANN NICHT SO FUNKTIONIEREN!!

Deine Spekulationen zur Epigenetik zeugen im übrigen von der Unfähigkeit, Wikipedia zu lesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Epigenetischer_Code – nein, es sind nicht ausschließlich die Basenpaare, denn das ist Genetik. Bei der Epigenetik geht es um viel mehr.

Upps – hier war doch eben noch ein Artikel von einer Viv Kapanke, wo ist der denn jetzt?

Zu dem Beitrag von Viv Kapanke, konkret zu dem Hinweis auf ein mögliches Feld, möchte ich etwas ergänzen.

Es gibt 2 sehr interessante Versuche!

(1) Eine Frau in England oder Shotland (ist ja auch wurscht) hatte bei ihrem Vogel beobachtet, dass dieser immer genau dieses Lied pfiff, an das sie gerade dachte (ohne es bereits zu singen). Mit 2 Freunden unternahm sie daraufhin folgenden Versuch: Der Vogel blieb mit einem Freund im 1. Stock, sie selbst ging mit dem zweiten Freund ins Erdgeschoss. Aus einer Anzahl von Liedern auf einem Zettel wurde vom Freund unten per Würfel eines ausgewählt und die Frau begann dann an dieses Lied zu denken. Im Zimmer oben notierte der andere Freund, jedes mal das Lied, was der Vogel pfiff. Ergebnis: Die Lieder stimmten zu100 % überein, der Vogel oben pfiff das Lied, an das die Frau unten dachte. Tja, interessant nicht wahr!

(2) Jetzt wirds noch besser (das Ratten-Labyrinth-Insel-Phänomen)

Auf der Suche nach einem Hinweis für das bestehen eines morphogenetischen Feldes oder irgend einer Art von Feld, das Informationen enthält und überall zugänglich ist, unternahm man folgenden Versuch:

Eine großere Anzahl von Ratten wurde in 7 Gruppen aufgeteilt und mit je 2 Betreuern je Rattengruppe ging es auf eine Insel. Zuvor hatten sich die Betreuer gemeinsam ein Labyrinth überlegt, das aber erst auf der jeweiligen Insel gebaut wurde.

Auf der 1. Insel schafften die Ratten im Labyrinth eine gewisse Strecke heraus zu finden (an der es im Labyrinth überhaupt weiter ging, alle anderen Wege endeten jeweils an einer Trennwand des Labyrinths).

Am nächsten Tag setzte man die Ratten auf der 2. Insel in das dort gebaute (identische) Labyrinth (wieder mit etwas leckerem zu Essen in der Mitte) und es gescha etwas sonderbares – die Ratten liefen im Labyrinth sofort bis zu der Stelle, wo die Ratten auf der 1. Insel am Tag zuvor ihre Suche beendet hatten. Soll heißen, die Ratten der 2. Insel kannten den Weg, den die Ratten der 1. Insel gefunden hatten, OBWOHL die Ratten der 1. Insel überhaupt keinen Kontakt zu den Ratten der 2. Insel hatten (und auch die Betreuer nicht, bis auf ein Telefonat, wo auf einer Zeichnung des Labyrinths der Punkt notiert wurde, bis zu dem die Ratten es geschafft hatten). WIE konnten die Ratten der 2. Insel wissen, was die Ratten der 1. Insel als richtigen Weg durch das Labyrinth heraus gefunden hatten? Wie konnte diese Information über mehrere Kilometer Distanz übertragen werden?

Und genauso ging es auf den restlichen Inseln weiter (wobei es letztlich nur 5 Inseln brauchte, bis die Ratten den richtigen Weg zum Ziel gefunden hatten). Auf jeder der folgenden Inseln, wussten die Ratten bereits den Weg durchs Labyrinth, den die Ratten auf der vorher gehenden Insel gefunden hatten.

Mit heutiger Wissenschaft wohl kaum zu erklären.

Wie wir wissen, ist das menschliche Auge nicht in der Lage, infrarotes Licht (IFRL) wahrzunehmen. Gehen wir mal in die Zeit zurück, als es noch nicht möglich war, IFRL mit einem technischen Gerät zu messen / sichtbar zu machen. Hätte in dieser Zeit jemand behauptet, dass es IFRL gibt und dieses mit irgend einem Verfahren wahrnehmbar ist (aber nicht sichtbar), hätte man ihn für einen Spinner erklärt und die GWUP (so schon existent ;-)) hätte ihn als Spinner und Scharlatan bezeichnet. Einige Jahrhinderte später wird dann ein technisches Gerät entwickelt und die Angaben des „Spinners“ bestätigen sich.

KÖnnte es nicht mit der Homöopathie genauso sein? Vielleichtgibt es ja tatsächlich die Möglichkeit, Informationen in Wasser zu speichern oder in Globuli, auf eine Art und Weise, die wir heute nur nicht kennen!? Mit dem heutigen Stand der Wissenschaft scheint die Homöophatie jedenfalls nicht erklärbar zu sein. Das muss aber nicts bedeuten, von der Tiefsee sind nach Angaben der führenden Tiefseeforscher geschätzte 2 (zwei) % bekannt. Wie man sieht, besteht also kein Anlass, die Wissenschaft als Gral des Wissens oder der Wahrheit zu betrachten.

Wie könnte es denn nun bei der Homöopathie sein? Auch bei normalen Medikamenten gibt es beobachtete, untersuchte Wirkungen, OHNE das man die Art und Weise der Wirkung abschließend kennt. Dies sollte man auch der Homöopathie zugestehen, denn Wirkungen bei Mensch, Tier und sogar Pflanze sind zur genüge beobachtet und es gibt auch zahlreiche Studien dazu. Wenn nun die unterschiedlichen Potenzen EINES homöop. Mittels (HM) sogar unterschiedliche Wirkungen haben bzw. die gleiche Wirkung erst ab einer bestimmten Potenz einsetzt und dies sogar bei Pflanzen zu beobachten ist, kann man davon ausgehen, dass es wohl kaum in einer kleinen, zierlichen Pflanze einen Plazebo-Effekt gibt und wohl kaum irgend ein Register, wo für tausende HM aufgelistet ist, wie die Pflanze auf welches Mittel bei welcher Potenz reagiert. (Einwurf: Wobei die Frage erlaubt ist, wie denn epigenetische Informationen in der DNA gespeichert sind, wenn nicht in Form der üblichen Basenpaare, auf so kleinem Raum!?) Folglich muss dieses „Register“ irgendwo anders sein und für die Pflanze dennoch zugänglich. Isofern ist die in einem Kommentar weiter oben mit Ironie versehen Darstellung, diese Informationen seien im morphogentischen Fled nach Sheldrake enthalten vielleicht gar nicht so falsch! Es muss ja nicht DIESES Feld sein. Das HM könnte dann nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren und quasi den Zugang zu diesen Informationen im „Register“ öffnen, worauf die Pflanze (Tier, Mensch) dann reagiert. Vor 1.000 Jahren hätte auch niemand gedacht, dass man mal aus dem Weltall ein Signal senden könnte, auf das ein Satellitentelefon in großer Entfernung reagiert! Gibt es irgend einen wissenschaftlichen Beweis, dass es NICHT so funktioniert? Na also! Irgenwann (in fernen Zeiten) wird es die Lösung geben. Für jetzt gilt: Wirkungen sind zu beobachten, nur wie es funktioniert weiß noch keiner.

Auf jeden Fall nicht so, wie Herr Aust in seinem Artikel darstellt, das ist bei weitem viel zu technisch, mechanisch gedacht und vermutlich meilenweit von der wirklichen Erklärung entfernt.

Deutlicher wird die Kleinheit vielleicht, wenn man mal nachrechnet, welche Strecke Licht in dieser Zeit durchlaufen kann: 300.000 km / s sind 3 * 10^11 mm/s. Das mal 50 * 10^-15 s ergibt die Strecke von 150 * 10^4 mm = 0,015 mm. Wer weiter weg ist, als diese 15 µm sieht die Info erst, wenn sie schon wieder vergangen ist.

Also eines tut man den Homöopathen fälschlich unterstellen.

Wasser ist doch ein Informationsträger – das geht über die Wasserstoffbrücken.

Das ist auch hochrangig in Nature publiziert

hier von Cowan et al

https://www.nature.com/articles/nature03383

Ist nur das Problem, dass diese Information „ultra fast“ verloren geht. In ca 50 fsec.

Eine femto sekunde ist ein millionstel einer milliardstel sekunde (also 10 hoch minus 15) .

Und das ist eindeutig bei weitem zu wenig für die Laufzeit eines Arzneimittels.

Kaum ist die Info da ist sie auch schon wieder weg.

Pingback: Homöopathie als Nanomedizin? – gnaddrig ad libitum

Wenn Zucker oder Wasser Milliarden verschiedener Konfigurationen annähmen könnten, wären diese Stoffe nicht mehr das was sie sind, nämlich Wasser bzw. Zucker. Bei dem Modell müsste dann Wasser oder Zucker aus 64Bit Strang bestehen. Ein mal 32Bit um sich nicht selbst zu vergessen was man ist und dann diese 32Bit mit denen das Huckepack-Stoff kodiert wird.

Falls das irgendwo im Text schon mal steht dann habe ich es übersehen. 11:47 am Morgen ist sehr ungünstig um Texte zu lesen 😉

Wenn Wasser Informationen speichern und hunderte verschiedener Zustände einnehmen könnte, hätte sich längst die Computerindustrie darauf gestürzt und wasserbasierte Datenträger entwickelt. Heutige Datenträger unterscheiden zwei Zustände – was für ein Fortschritt, hunderte oder gar tausende unterscheiden zu können!

Und Wasser ist billger als die Werkstoffe, die zurzeit genutzt werden. Dass die Computerindurstire so gar kein Interesse an dieser Technik hat, weist auch darauf hin, dass nichts dran ist.

Pingback: Psiram » Psirama – Der Psiram-Wochenrückblick (KW18, 2018)

Die Information ist natürlich nicht in den Globuli, sondern in den morphogenetischen Feldern (Sheldrake) gespeichert. Sie entsteht dort mit der Festlegung der Arzneimittelbilder und ist ab da da abrufbar (abdadaab-Prinzip). Die Globuli sind nur der Schlüssel, der für den Körper die Verbindung in Form einer quantenmechanischen Verschränkung herstellt. Schließlich ist auch das Radiostudio nicht im Radiogerät. Angeblich hat die CIA schon in den 60er Jahren mit einem Sheldrake-Receiver solche Informationen ausgelesen. Tibetanische Mönche können das allein durch die Kraft ihrer Gedanken. Die würden auch die 50.000 Euro-Challenge spielend lösen. All das, was hier steht, sind übrigens wirklich Informationen im Sinne der Informationstheorie.

Disclaimer: Man soll nicht alles glauben 😉

Man kann das Ganze sogar noch weiterspinnen:

Wenn die Information eine Kennummer ist – sonst reichen 32 bit nicht – dann muss es irgendwo einen generellen Schlüssel für Inhaltstsoffe geben:

4711 – Natrium chloratum

4712 – Apis Mellifica

4713 – Arnica montana

und so weiter. Jeder einzelne Stoff, der als Urtinktur in Frage kommt, muss den Schlüssel kennen und anwenden, ebenso wie jeder Organismus, der erfolgreich behandelt werden soll, gleichgültig, ob Mensch, Tier oder Pflanze.

Vielen Dank für diese Analyse, die sicher von den Homöopathen nicht „anerkannt“ werden wird (weil Wirkprinzip immer noch nicht verstanden oder so…), sie aber genau deswegen weiter in die esoterische Ecke zu treiben geeignet ist. Ja, letztlich können sie sich nur noch darauf zurückziehen, dass sie den Informationsbegriff, der hier abgehandelt ist, gar nicht meinen – aber dann meinen sie pure Esoterik der Provenienz „zwischen Himmel und Erde“…

Vielleicht seien noch ein paar kleine Überlegungen angefügt:

– Kochsalz ist ja eine geradezu simple molekulare Verbindung. Wie müsste erst die „Information“ einer Urtinktur aussehen, die aus einem Auszug kompletter Bienen oder einer kompletten Pflanze besteht? Die Einzelbestandteile solcher „Ursubstanzen“ dürften in die Tausende gehen. Und damit im Sinne einer gezielten homöopathischen „Information“ Probleme aufwerfen, die ins Irreale übergehen.

– Jetzt werden manche Homöopathen kommen und sagen: Ja, aber die Quanteninformationen! (Das „Autoritätsargument per Unbegreiflichkeit“.) Betrachtet man aber die so gern beschworenen quantenphysikalischen „Entitäten“, also die quantenmechanischen Zustände auf Elementarteilchenebene, so erkennt man unschwer, dass diese über noch weniger Zustandsmerkmale verfügen als z.B. ein Kochsalz- oder Zuckermolekül. Und dementsprechend noch weniger geeignet sind, eine auch nur halbwegs komplexe Information zu transportieren.

– Für Hobbyprogrammierer: Man versuche nur einmal, anhand einer Materia Medica für Kochsalz (oder sonstwas) mit einer Unzahl von Krankheitsbildern (Chinarinde laut Hahnemann: 1.141…) einen Wenn-Dann-Ablauf zu programmieren, mit dem der Körper entschlüsseln könnte, was er mit dem zugeführten Mittel anfangen soll – einschließlich aller Kombinationen von Symptomen und Befindlichkeiten, die so ein Krankheitsbild notiert. Wer in Informationsmengen und Speicherplatzoptimierung zu denken gewohnt ist, dem wird schnell einleuchten, dass eine solche „Information“, die der Körper ja zur „Dekodierung“ benötigen würde, per Zuckermolekül ebensowenig zu „transportieren“ sein kann wie durch ein Lösungsmittel.